「時間との闘い」に挑む-福島医大での先進的脳卒中診療システムの成功事例

脳梗塞診療における革新的アプローチ キヤノンメディカルシステムズの

包括的ソリューションによるワークフロー改善と治療時間短縮の実現

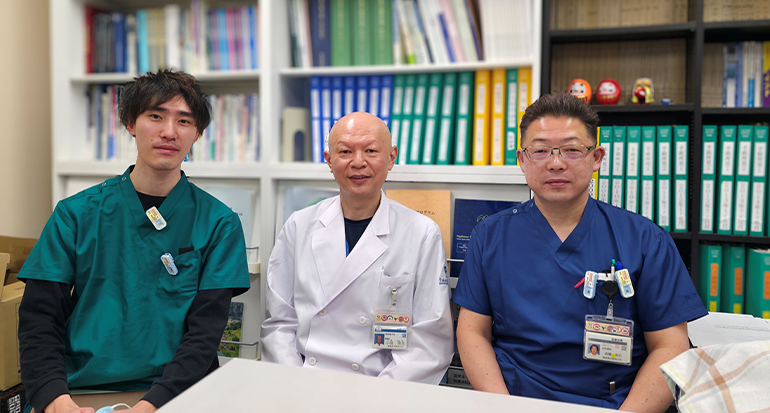

小島 隆生 先生 公立学校法人福島県立医科大学脳神経外科学講座 准教授

「時間との闘い」に挑む-福島医大での先進的脳卒中診療システムの成功事例

小島 隆生 先生 公立学校法人福島県立医科大学脳神経外科学講座 准教授

脳梗塞診療において、治療開始までの時間短縮は患者の予後を大きく左右します。福島県立医科大学附属病院では、キヤノンメディカルシステムズの一連の診断機器とソリューション(Aquilion Prime SP-i、医療画像処理ワークステーションVitrea、Vantage Fortian)を導入し、包括的な診療体制を構築することで、従来のMRIベースの診断からCTパーフュージョンベースの診断へと移行し、大幅な治療時間短縮を実現しました。本稿では小島隆生准教授(脳神経外科)と放射線診療部の診療放射線技師の方々に、その取り組みと成果についてお話を伺いました。

小島准教授「当院では以前、t-PA(血栓溶解療法)適応判断のためにMRIを行っていましたが、処置開始までに時間がかかるという課題がありました。

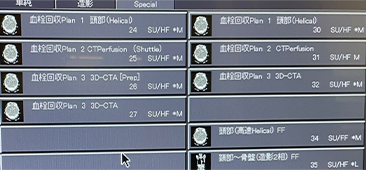

MRファーストのワークフローでは、特にペースメーカーなどの金属デバイスの埋め込みチェックに多くの時間を要していました。その点CTベースでのワークフローでは、そうした確認作業が不要で、より迅速に検査を実施できます。そこで、80列Aquilion PrimeによるCTパ-フュージョンとVitreaを導入し、より迅速な診断と治療開始を目指しました。」

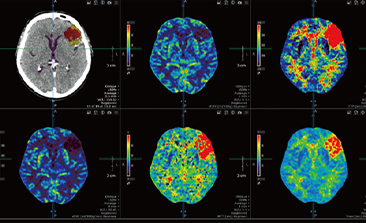

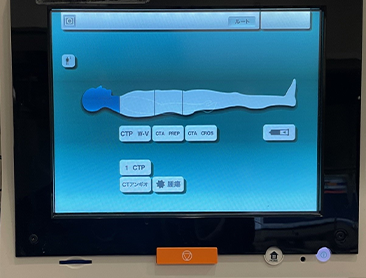

CTパーフュージョン(CTP)は、造影剤を使用して脳血流を評価する検査です。Vitrea解析により、脳虚血のコア(不可逆的な障害領域)とペナンブラ(治療により救済可能な領域)と想定される脳血流状態を視覚化し、血栓回収療法の適応判断を迅速に行うことが可能になりました。

高橋技師「MRIでは安全性確認のための問診や金属チェックが必須であり、さらにME(臨床工学技士)による確認が必要なケースもあります。特に緊急時には患者さん自身から情報を得ることが難しい場合もあります。その点、CTは金属に関する制約が少なく、より迅速に検査を開始できるという大きなメリットがあります。」

小島准教授「CTパーフュージョンとVitrea解析の導入により、以前のMRIファーストのワークフローと比較して、診断から治療開始までの時間を30分以上短縮することができました。特に金属デバイスの確認作業が省略できることで、安全性を損なうことなく検査の迅速化が図れています。この時間短縮は脳梗塞治療において非常に重要な意味を持ちます。"Time is brain"という言葉があるように、1分1秒でも早く治療を開始することが患者さんの予後改善につながります。」

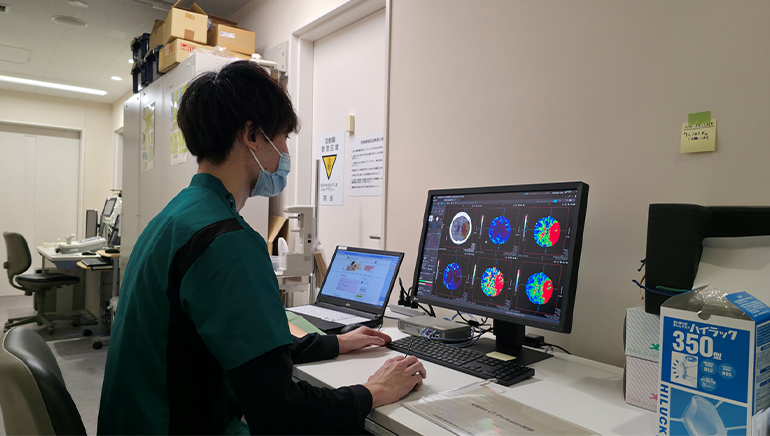

高橋技師「従来のMRIファーストのワークフローでは、問診から検査、解析結果の確認まで時間がかかっていましたが、CTパーフュージョンとVitrea解析の導入により、画像撮影から解析結果の表示まで約5分で完了するようになりました。金属デバイスのチェックが不要になった点も含め、大幅な時間短縮につながっています。」

齋藤技師「Vitreaは、最新の4D-CTP解析技術を搭載しています。従来のSVD法の課題に対応するため、ベイズ推定を用いて精度よく伝達関数を再現するとともに、ピクセル間のTDC類似性を利用する新しいノイズ除去フィルタ(4D Similarity Filter)を採用しています。これにより、特に低灌流域でのノイズの影響を最小限に抑え、より安定した解析結果が得られるようになりました。」

小島准教授「従来のSVD法では、特に低灌流領域において誤差が大きくなりやすいという問題がありましたが、Vitreaの4D-Perfusion解析では、そうした課題が解消され、ペナンブラ領域と想定される評価がより正確になっています。これにより、治療適応判断の信頼性が高まったと感じています。」

小島准教授「Vitreaでの解析の結果は臨床所見とよく相関しており、特に中大脳動脈領域の梗塞では高い診断精度を示しています。数値として明確に表示されるため、治療適応の判断がより確実になりました。4D-Perfusion解析とベイズ推定の導入により、特に境界領域での評価精度が向上し、より正確な治療適応判断ができるようになっています。」Vitreaでの解析では、CBF(脳血流量)、CBV(脳血液量)、MTT(平均通過時間)、TTP(最大濃度到達時間)などの指標が算出され、特にミスマッチ比(ペナンブラ/コア比)が治療適応の重要な判断材料となっています。

齋藤技師「4D Similarity Filterによるノイズ除去効果は、特に灌流の乏しい領域での評価において顕著です。従来の方法では過大評価や過小評価の可能性があった領域でも、より安定した測定値が得られるようになり、診断の信頼性が向上しました。」

高橋技師「被ばく線量管理は患者安全の観点から非常に重要です。当院では造影剤をCTP40cc、CTA60ccと設定しており造影剤の総使用量を考慮しながら必要十分な画像情報を得られるように最適化しています。」

小島准教授「造影剤使用量の最適化は、腎機能への配慮だけでなく、複数の検査が必要になる可能性を考慮した場合にも重要です。当院のプロトコルでは、CTPとCTAの総使用量を100cc程度に抑えており、これは臨床的に許容される範囲内で、かつ十分な画像情報が得られる量となっています。」

福島県立医科大学附属病院における診断ワークフロー改革は、医師と技師の緊密な連携から始まりました。従来のMRIベースの診断から、より迅速なCTパーフュージョンベースの診断への移行を目指した小島准教授の提案に対し、放射線部門の技師チームが積極的に応え、新たな診療プロトコルの確立に大きく貢献しました。

小島准教授: 「MRIファーストからCTファーストへの移行を提案した際、放射線部門の技師の方々が非常に能動的に対応してくださいました。単に医師からの指示を受けるだけでなく、より良いワークフローのために自ら最適なプロトコルを考案し、提案してくれたことが成功の大きな要因です。」

高橋技師「私たち技師も、脳卒中診療における時間短縮の重要性を理解していました。そこで、小島先生からCTファーストのリクエストをいただいた際には、単にCT検査を行うだけでなく、最適な撮影条件やプロトコルの検討、解析手順の効率化など、総合的なワークフロー改善に取り組みました。」

齋藤技師「特に、CTパーフュージョン検査と解析の標準化は重要な課題でした。検査の再現性と精度を確保しつつ、時間を短縮するため、技師間で統一した手順を確立しました。また、Vitreaの操作に関しても、全員が迅速かつ正確に扱えるよう、マニュアルの整備やトレーニングを自主的に行いました。」この医師と技師の協働により、福島県立医科大学附属病院では、脳卒中疑い患者が来院してから画像診断結果が得られるまでのプロセスが大幅に効率化されました。

福島県立医科大学附属病院は、福島県における特定機能病院として、最先端の医療を行うとともに、地域医療への貢献を責務としています。総合病院として39の診療科、778床の施設を有し、高度専門医療を提供しています。同院は日本脳卒中学会の研修教育認定施設であるとともに、一次脳卒中センターおよび一次脳卒中センターコアに認定されています。脳卒中診療では地域医療連携を重視しており、所属する県北二次医療圏に留まらず、県内全域の脳卒中センターとの診療連携を行っています。施設において脳卒中診療に従事する診療科は、脳神経外科15名、脳神経内科15名であり(2025年3月時点)、超急性期治療では高度救命救急センターに属する救急科と連携して診療にあたっています。この充実した診療体制のもと、24時間365日、脳卒中患者の受け入れと最先端治療を提供しています。

| 一般的名称 | 全身用X線CT診断装置 |

|---|---|

| 販売名 | CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B |

| 認証番号 | 229ACBZX00012000 |

| 一般的名称 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム |

|---|---|

| 販売名 | 汎用画像診断ワークステーション用プログラム RapideyeCore SVAS-01 |

| 認証番号 | 229ABBZX00002000 |

| 一般的名称 | 超電導磁石式全身用MR装置 |

|---|---|

| 販売名 | MR装置 Vantage Orian MRT-1550 |

| 認証番号 | 230ADBZX00021000 |

| 類型 | Vantage Fortian |