JCHO北海道病院は札幌市の南側に位置し、周産期から成人・高齢者までの急性期医療を中心に地域医療に貢献している病院です。さらに、地域包括ケアシステムを地域において実践する要の役割も担っています。

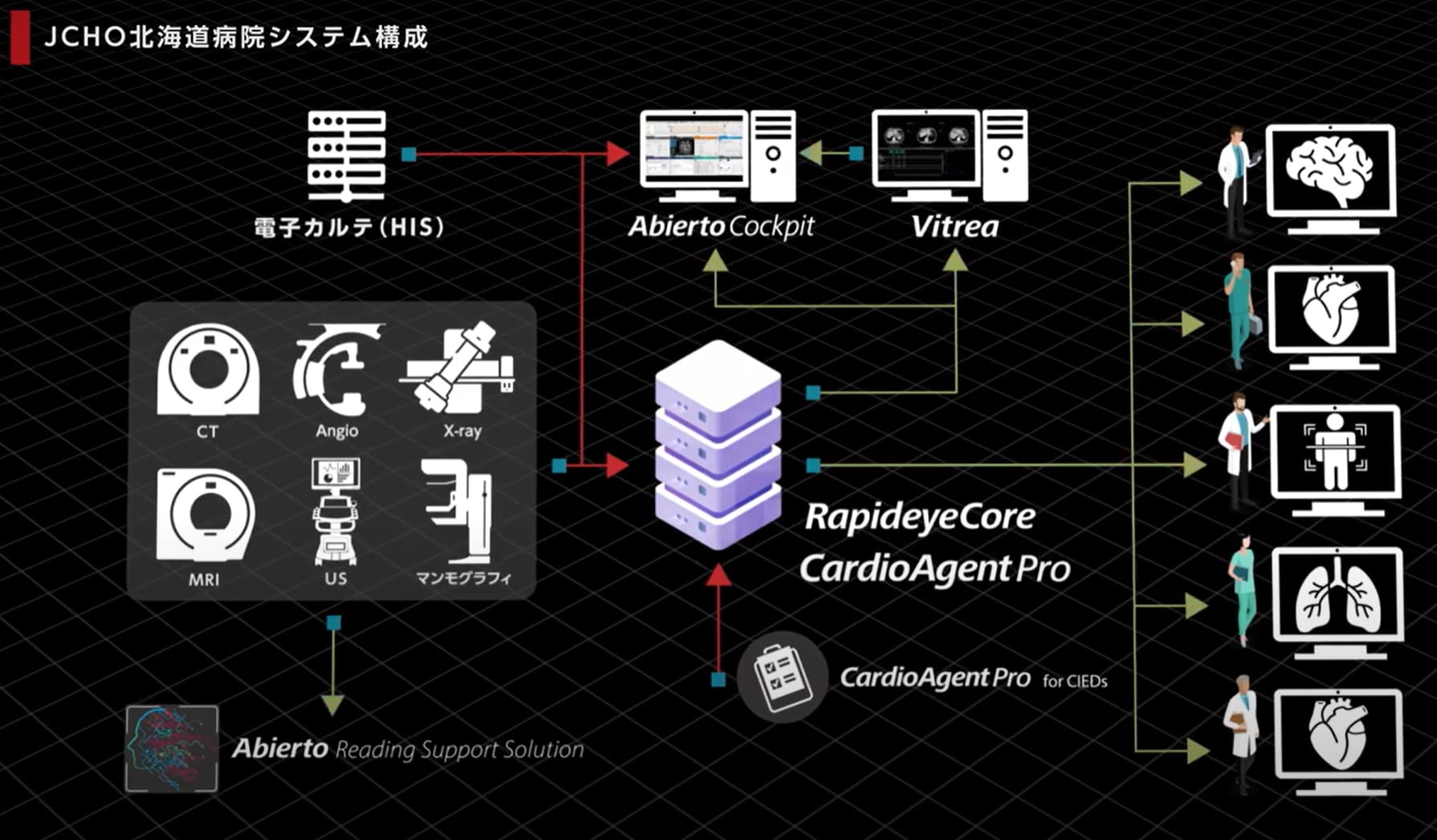

当院では、2024年1月電子カルテ更新のタイミングより、PACS(RapideyeCore, CardioAgent Pro)、話題のペースメーカー遠隔モニタリングシステム(CardioAgent Pro for CIEDs)が稼働しております。

<製品名 詳細説明>

医用画像管理システム:RapideyeCore

動画ネットワークシステム:CardioAgent Pro

ペースメーカー遠隔モニタリングシステム:CardioAgent Pro for CIEDs

今回は、放射線科読影医に留まらず 院内のシステムに関係のある方々に取材しています。医療システムに対する思い、日々の業務で体感されていること、今後の期待などを中心にお伺いしました。それぞれの専門分野でのどのようなメリットがあるかなど、興味のある話をご視聴ください。

<以下内容を取材しております>

院長 古家先生:病院の位置づけ、キヤノンを導入した決め手

JCHO北海道病院は、札幌南側にある数少ない総合病院です。地域医療機能推進機構という名称にあるとおり急性期から慢性期、回復期まで、介護施設との連携を行いながら地域医療の機能を高めることが一つの目標です。そのためにも先進的な画像診断やDXやAIについても積極的に取り入れて、利用者に質の高い医療と利便性を提供するとともに、スタッフの働き方改革にも役立てたいと考えています。キヤノンシステム全般に将来性を感じて導入しました。

消化器内科 馬場先生:カンファレンスの働き方改革、診察時の説明

(医療情報統合ビューア:Abierto Cockpit)

従来電子カルテを中心に様々な部門システムを立ち上げて、患者のデータを参照していました。カンファレンス時には電子カルテを起動し、エコー・CTなど各種サーバーから情報を探してくる必要があり非常に煩雑な作業を行っていましたが、事前にキー画像の指定など登録できるため、従来1時間程かかっていた所を現在は41分ほどで終了しており、業務改善につながりました。タイムラインという時間軸の情報を持っているため、異なる検査・装置同士の画像比較や 検査画像に対する血液結果の経時変化や薬歴について患者の状態を一貫して参照できます。そのため患者に対し腫瘍マーカーが下がっていることや、検査画像を用いて良くなったことの説明などもしやすくなりました。

放射線科読影医 杉浦先生:ビューワの使用感、読影支援ソリューションの使い勝手・症例紹介

(医用画像情報システム(PACS):RapideyeCore、読影支援ソリューション:Abierto Reading Support Solution)

普段決まったレイアウトで読影しますが、初期表示状態で見たいレイアウトになっており、過去比較の場合でも位置合わせ機能を用いて読影をすぐに開始できます。MPRや計測の機能など機能が充実しており使いやすいです。読影支援ソリューションに関しては、骨の差分処理を行ってくれていますが、何か前回との変化があるということが分かるのが一番の利点です。見つけにくい肋骨でも自動で生成される3D画像により、骨折なども見逃しを防げます。

循環器内科医 髙橋先生:キヤノンのPACSについて、システムがどのように働き方改革に繋がるか

(循環器 動画・レポーティングシステム:CardioAgent Pro)

循環器の現場では、画像描画のスピードが重要ですが、キヤノンのシステムは満足です。またレポートシステムを導入したことにより、入力の手間を省け働き方改革につながっていくと感じています。具体的には、PCIレジストリに共通で入れる必要がある項目がある場合は、担当者が1つのレポートに対して項目ごとに各々記入することで無駄な確認を減らすことができました。

臨床工学技士 山際さん:植込みデバイス台帳の使用感、ペースメーカー遠隔モニタリングシステムについて

(ペースメーカー遠隔モニタリングシステム:CardioAgent Pro for CIEDs)

今まで自作のレポートシステムを使用していましたが、キヤノンシステムを使うことにより安全性が担保されており、担当者が変わった時も長くサポートしてくれています。どこでもレポートを記載できるので、他の仕事に時間を割り当てられるようになりました。ペースメーカー遠隔モニタリングシステムを導入し、遠隔モニタリングの情報が自動で収集されるようになり、各デバイスメーカーのHPから患者データを参照し手入力する手間が省けました。また、ペースメーカー外来で、行うデバイスチェックも事前に業務に関わる人と共有できるため、外来時間の短縮にも繋がります。