Vantage Orian 導入事例

高画質・高効率を実現する

AI活用技術搭載1.5T MRIの進化

小山 佳寛 技師 大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門

Vantage Orian 導入事例

小山 佳寛 技師 大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門

大阪大学医学部附属病院では、2023年よりキヤノンメディカルシステムズ社製 3T Deep Learning Reconstruction(DLR)搭載 MRI Vantage Centurianが稼働しており、この度2025年5月の統合診療棟の開設に伴い、新たに1.5T DLR MRI Vantage Orianも稼働を開始した。

今回は、Vantage Orian稼働開始から数か月時点での初期使用経験について、大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門の小山 佳寛 技師に伺った。

当院では、Vantage Centurianが2023年より稼働を開始していますが、当初から特に印象的だったのは、Deep Learningを活用したSNR向上技術である「Advanced intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)」の精度と汎用性の高さです。AiCEは、様々な撮像部位・受信コイル・シーケンスに対応可能なだけでなく、撮像後に自由にデノイズ強度を調整して画像を再構成できる柔軟性があります。現場としては非常に助かっており、これまで画質とのトレードオフで避けていた撮像にも挑戦しやすくなり、「非常に高画質に撮像できる装置」という印象を強く持っています。

3T装置が3台、1.5T装置が1台稼働する中で、厳密な使い分けは少ないものの、当直・夜勤帯の緊急対応、心臓、胎児、妊婦さん、条件付きMRI対応デバイス植込み後の患者さんについては、1.5T装置での検査を基本としています。

また、厳密な使い分けをしていないため、1.5T装置で撮像する場合も一定レベルの画質が求められます。そのため、従来1.5T装置の検査では、3T装置よりも時間をかけて撮像していましたが、3T装置と比べると画質に限界があり、やむを得ず分解能を下げるなど、運用として悩ましい場面もありました。こういった場合は、「1.5T装置だから仕方ないですね。」とある程度、先生方には許容いただきながら運用を行ってきました。

今回の装置更新は、新棟への移転に伴うタイミングで行われたため、当直者はMRI以外の多くの機器操作も新たに習得する必要がありました。そんな中でVantage Orianに搭載された多くの位置決めアシスト技術を活用することで、操作手順を覚える負担や不慣れな装置で検査を行うストレスを大きく軽減できています。

装置導入後、MRI操作に不慣れな当直者が緊急検査を担当する場面も少なくありません。そうした状況において、位置決めアシスト技術のAuto Scan Assistは、非常に有用な機能だと感じています。当院では頭部や脊椎の検査で特に使用していますが、自動で高精度な位置合わせが可能なため、技師の負担やストレスを大幅に軽減できます。さらに、当院のルーチンに沿った微妙な位置調整も反映でき、最小限の断面調整のみで簡単にルーチンと同等の検査が実施できることから、当直者が操作を覚えるハードルも各段に下がっています。

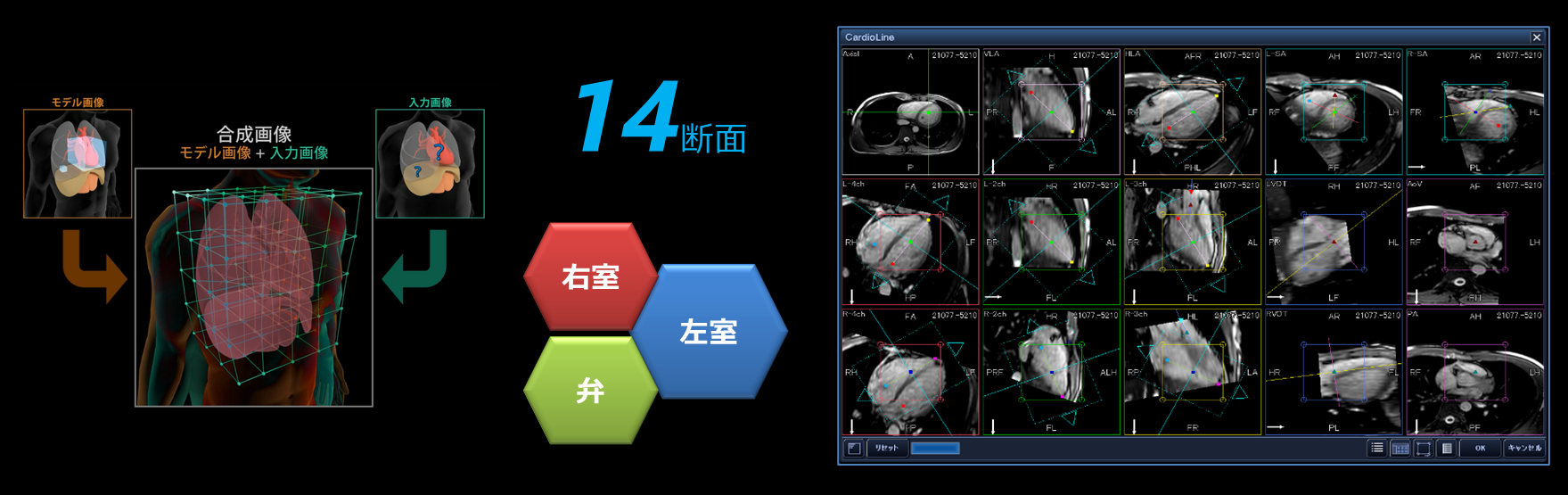

Auto Scan Assistの中でも、特に心臓検査における位置決めアシスト技術「CardioLine+ and SUREVOI」の簡便さと高精度には非常に驚かされました。従来は、目的とする断面に辿り着くまでに何度も位置合わせ画像を撮像する必要がありました。しかし、CardioLine+ and SUREVOIでは、位置決め用3D画像から最大14断面の心臓検査に必要な断面を簡単に設定でき、右室・弁・流出路の断面情報も短時間で取得可能です(図.1)。心臓MRIは、操作が複雑で検査のハードルが高い領域とされてきましたが、この技術によりこれまで心臓検査に取り組んできた施設だけでなく、新たに心臓検査を始めるご施設にとっても、検査のハードルが大きく下がると感じています。

加えて、ForeSee Viewとの相性も特筆すべき点です。ForeSee Viewでは、設定した断面で撮像した際の出力画像を、リアルタイムに確認しながら断面設定が可能なため、常に範囲を確認しながら撮像を進められますし、断面の角度を、自信を持って決定できます。特に断面設定に経験を要するような先天性心疾患の患者さんにも柔軟に対応できる点が大変便利です。

SNR向上技術AiCEや超解像技術Precise IQ Engine(PIQE)などのDLR技術は、幅広いシーケンスや撮像部位に対応できる柔軟性を持つだけでなく、撮像後に納得いくまで再構成できる点や、これまでトレードオフとして受け入れていたMRIのジレンマが打破できる点において、技師にとって極めて有用な技術です。例えば、スライス厚を薄くした場合には、SNRを補うために撮像時間を延長するなどの調整が必要ですが、若手やMRI検査経験の少ない技師が担当する場合、条件の最適化が難しい場合もあります。しかし更新後は、DLRにより撮像後であってもデノイズ強度の調整が可能なため、そうした条件変更による画質への影響を補える場合も多く、重宝しています。

先に稼働していたVantage CenturianのVer. 8.0では、DLR技術を使用した画像では画像再構成においてやや時間を要する印象がありましたが、Vantage OrianのVer. 10.0では再構成速度が大幅に向上し、再構成を待つ時間が短くなりスループットの改善につながっています。現在は、Vantage CenturianもVer. 10.0へバージョンアップされたため、両装置ともに快適に検査を運用できています。

Vantage Orianの稼働開始後、3T装置に匹敵するような良好な画質が得られる装置だと実感しています。稼働前からDLR技術には期待していましたが実際に運用してみると、短時間での撮像でも1.5T装置とは思えないほど高画質な画像が得られています。1.5T装置でも医師の先生方に十分な画質の画像を提供できるようになったため、装置の使い分けにおける検査割り振りのハードルも下がり、3T装置と1.5T装置の振り分けで頭を悩ませることが以前より減っています。

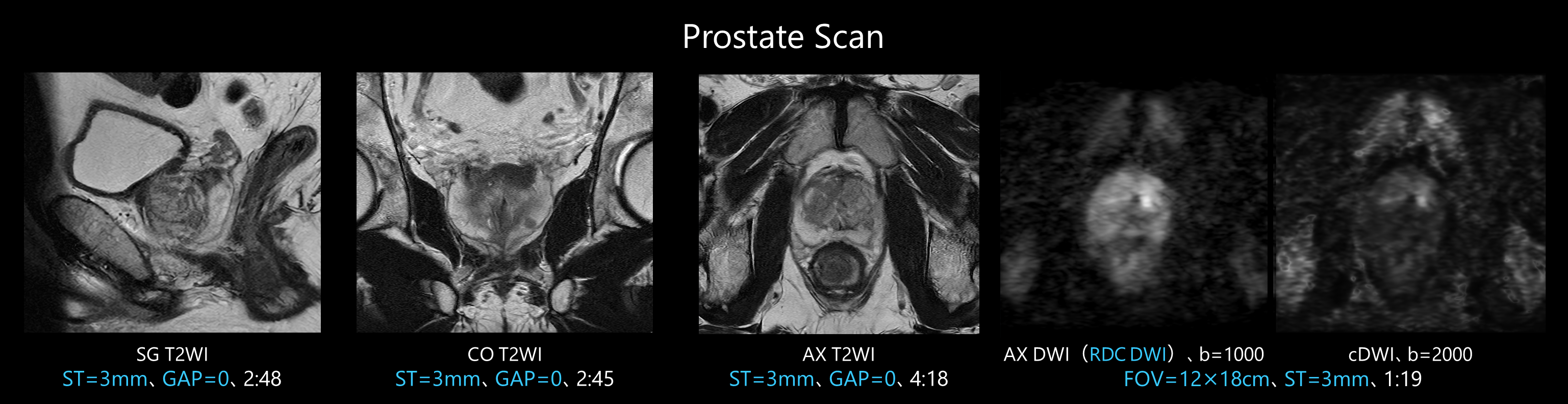

特にDLRの恩恵を強く感じているのが、前立腺領域の撮像です。従来、1.5T 装置でPI-RADSに準拠した条件で撮像しようとすると画質と撮像時間のバランスが難しく、やむを得ず分解能を落として撮像していました。しかし、Vantage OrianではPIQEの導入により、これまで難しかったPI-RADSに準拠した条件での撮像においても、問題なく実施できるようになりました(図.2)。

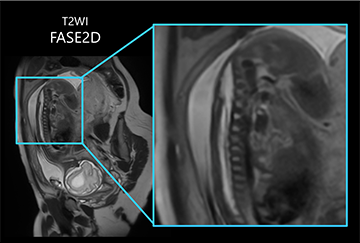

1.5T装置特有の検査である胎児の撮像について、特に脊髄髄膜瘤に対する胎児手術の適応判断においては、病変部の脊椎レベルを正確に同定することが求められます。そのため先生方からは、高い空間分解能や薄いスライス厚での撮像を要望されることも多くありましたが、従来は満足のいく画像を得ることが難しく、画質を求めようと再撮像を試みても、胎児が常に動いているため同じ位置での正確な撮像は非常に困難でした。

更新後は、高速撮像が可能なFASE2Dでも高画質に撮像が可能となり、良好な画質を維持したまま高い空間分解能や薄いスライス厚での撮像を短時間で実現できるようになり、再撮像の回数が減ったため、現場として非常に助かっています(図.3)。

アプリケーションやサービス、営業の方々には非常に丁寧に対応いただき、メーカー変更時の不安が多い中での迅速なサポートには大変助けられています。メーカーを変更するのは、不明点・懸念点も多く生じるため、日々大変心強く頼りにしています。また、保守契約オーナー向けのサポートページ「MRIアプリケーションサポート」は、撮像プロトコルや原理・用語に関して基礎から応用まで幅広く掲載されているため、すぐに確認できる辞書のように日常的に活用させていただいています。

今後は、MRIにおける定量評価のさらなる精度向上に取り組みたいと考えています。特にDWIやマッピングなどの定量画像を用いた診断能の向上は、DLRやRDC DWIの技術と組み合わせることで、より一層可能性が広がると感じているため、引き続き検討を重ねていきたいと思います。

| 一般的名称 | 超電導磁石式全身用MR装置 |

|---|---|

| 販売名 | MR装置 Vantage Orian MRT-1550 |

| 認証番号 | 230ADBZX00021000 |