Vantage Orian 導入事例

AI再構成が拡げる

1.5T MRI装置の臨床価値

~大学病院で稼働する最新MRIの実力~

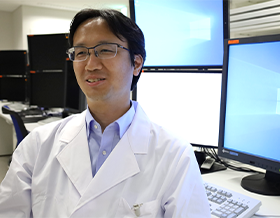

中本 篤 先生 大阪大学大学院医学系研究科 次世代画像診断学共同研究講座 特任准教授

Vantage Orian 導入事例

中本 篤 先生 大阪大学大学院医学系研究科 次世代画像診断学共同研究講座 特任准教授

大阪大学医学部附属病院では、2023年よりキヤノンメディカルシステムズ社製 3T Deep Learning Reconstruction (DLR) MRI Vantage Centurianが稼働しており、この度2025年5月の統合診療棟の建設に伴い、新たに1.5T DLR MRI Vantage Orianが稼働を開始した。

今回は、Vantage Orian稼働開始から数か月時点での初期使用経験について、大阪大学大学院医学系研究科 次世代画像診断学共同研究講座 特任准教授である中本 篤 先生に伺った。

当院では、Vantage Centurianがキヤノンメディカルシステムズ社製MRI装置として初めての導入となりましたが、期待を大きく上回る画質が得られており、大変満足しています。中でも特筆すべきは、SNR向上技術であるAdvanced Intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)や超解像技術のPrecise IQ Engine(PIQE)といったDLR技術の効果です。ノイズの大幅な低減や超解像が可能となり、従来装置と比較しても非常に鮮明な画像が得られています。また、高い傾斜磁場性能を活かした拡散強調画像(DWI)においては、3T装置で特に課題となる画像歪みの問題を、歪み補正技術であるRDC DWIで解決し、直腸や前立腺のように磁化率の影響を受けやすい部位においてその効果を実感しています。

当院のMRI装置は、3T装置が3台と、1.5T装置が1台の体制で運用を行っています。術前の精査など詳細な情報が求められる検査は3T装置を使用していることが多く、1.5T装置は経過観察や定期フォローアップなどの検査を中心に活用しています。それ以外の検査については、装置の使い分けに明確なルールは設けていません。特に、経過観察の検査は件数が非常に多いため、限られた時間内で高品質な画像を提供できることが、1.5T装置に強く求められる性能です。また、妊婦様やペースメーカーなどのデバイスを装着されている患者様については、安全性の観点から基本的に1.5T装置を使用しています。これらの患者様では、頭部から体幹・四肢に至るまで多様な検査が求められるため、1.5T装置には幅広い検査に対応できる「オールマイティな性能」も必要とされています。

Vantage Orianが稼働してから約2ヶ月が経過しましたが、非常に安定した検査が実施できています。Vantage Orian導入前から3T装置でDLRの効果を実感していましたが、1.5T装置ではよりその効果を発揮していると感じています。

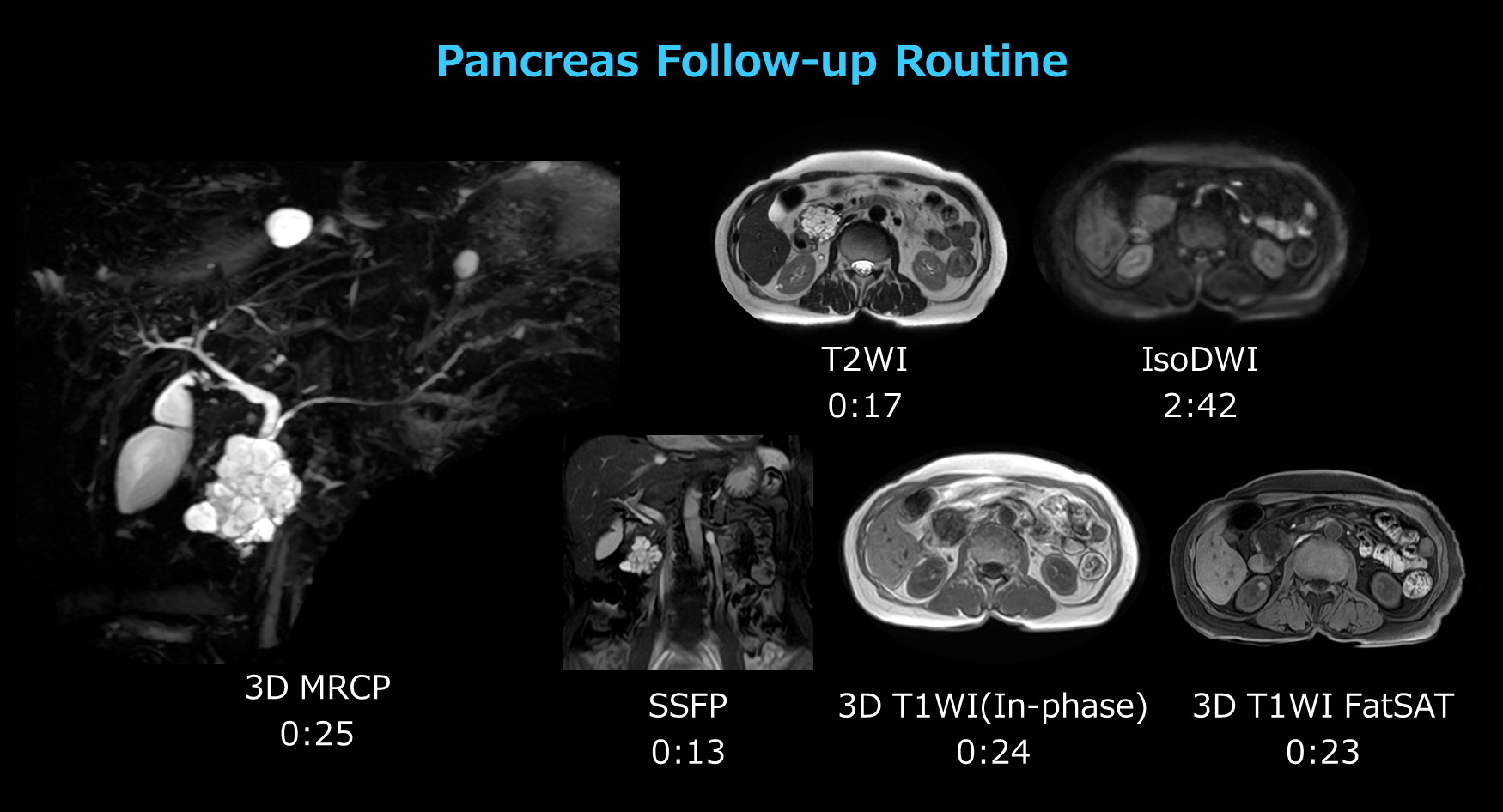

1.5Tの検査では、膵臓領域での膵嚢胞性病変のフォローアップ検査が特に多く、検査の効率化が重要な課題でした。AiCEやPIQE、Fast 3Dモードを活用することで、3D MRCPを含めたほとんどのシーケンスで息止め撮像を実施していますが、画質を犠牲にすることなく非常に高画質な画像が得られています。実際の検査も15~20分枠で実施できており、フォローアップ検査をより効率的に実施できるようになりました(図.1)。

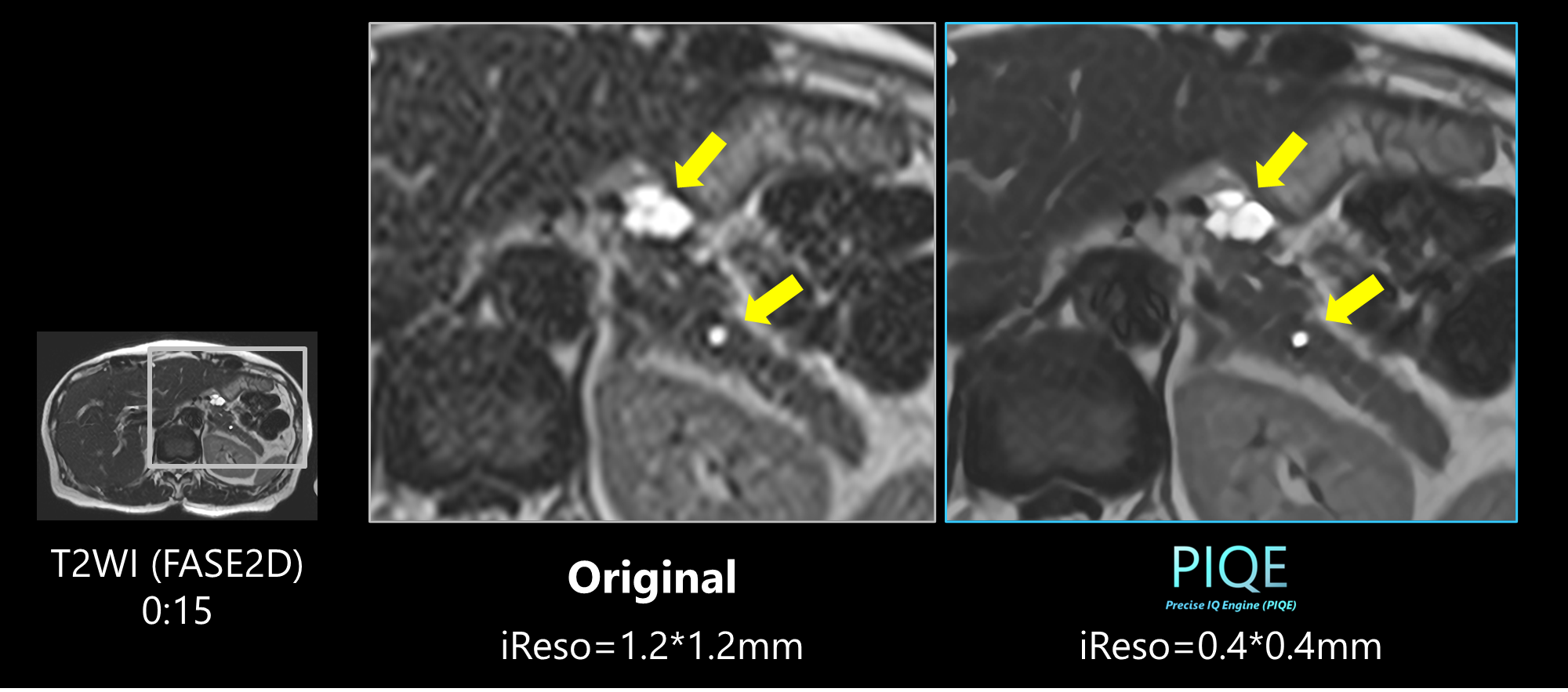

上腹部領域における3D Dynamic MRIにおいても、AiCEとの相性は良好で、病変の検出や視認性の向上など画質の改善を明確に感じています。また、従来であればSNRの観点から困難と考えていた膵臓領域での3mm程度の薄いスライスでの2D撮像においても、PIQEは非常に有用だと感じています(図.2)。薄いスライス厚で撮像しても、PIQEを適用することで、十分に視認性の高い画像が得られるケースも多く経験しています。

PIQEにより面内の分解能向上のみならず、薄いスライス厚で撮像できることで、スライス方向もより細かく観察できるようになった点は、臨床的有用性が大きいと考えています。従来であれば1.5T装置の限界として諦めていた撮像も、現在ではPIQEがあることでチャレンジできる感覚があり、選択肢の幅が広がっています。

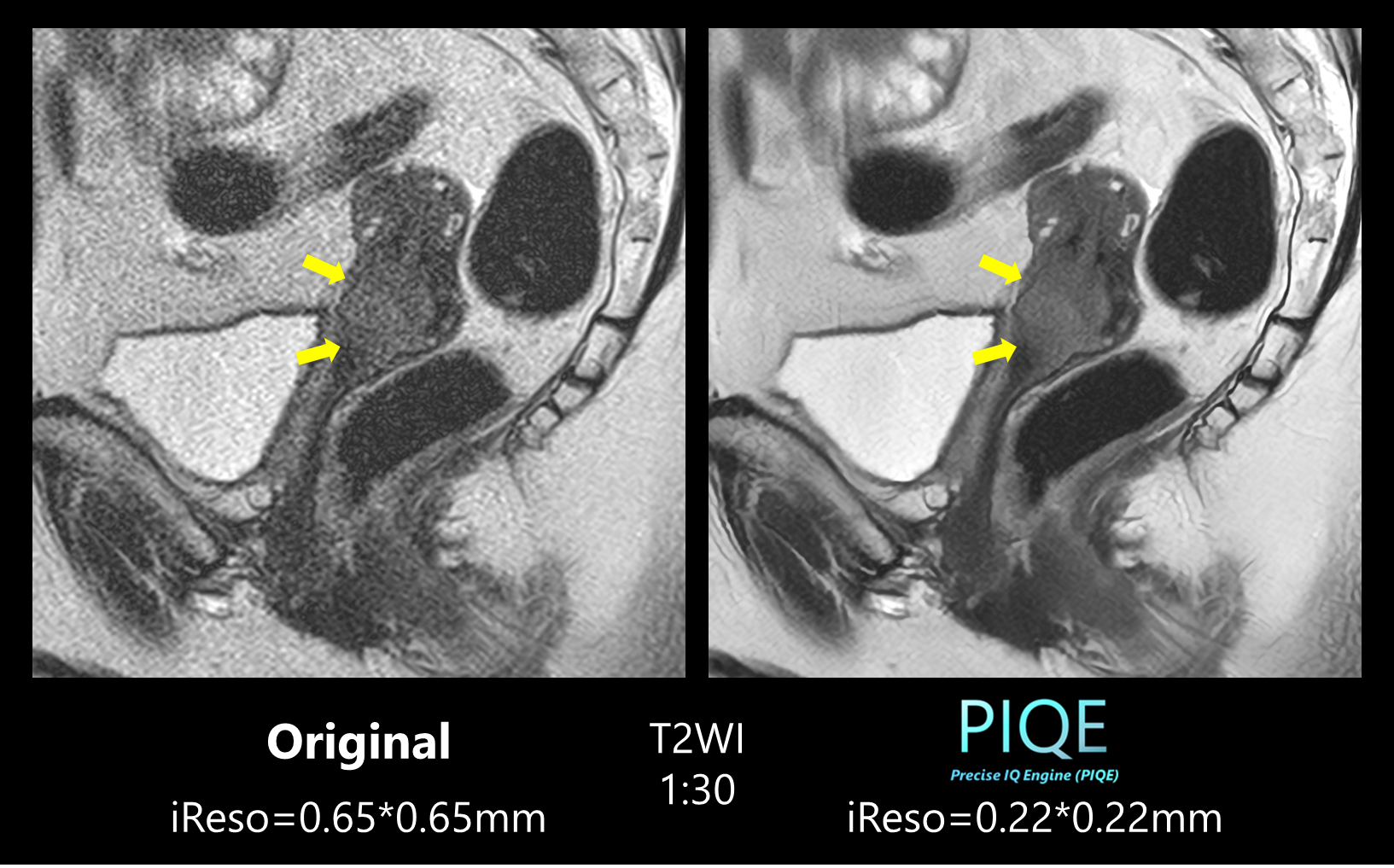

婦人科領域、特に子宮体がんや頚がんなどの疾患においては、MRI検査による病変の「拡がり診断」が重要となりますが、T2WIでは病変と正常組織とのコントラストが造影画像やDWIと比べて低くなることがあります。しかし、PIQEにより高精細化が図られたことで、腫瘍の境界がより明瞭となり、病変の広がりを把握しやすくなるケースがあると実感しています。また、PIQEの適用によりノイズやアーチファクトとの区別もしやすくなり、「どこまでが病変か」という評価の確度向上にも寄与していると考えています(図.3)。

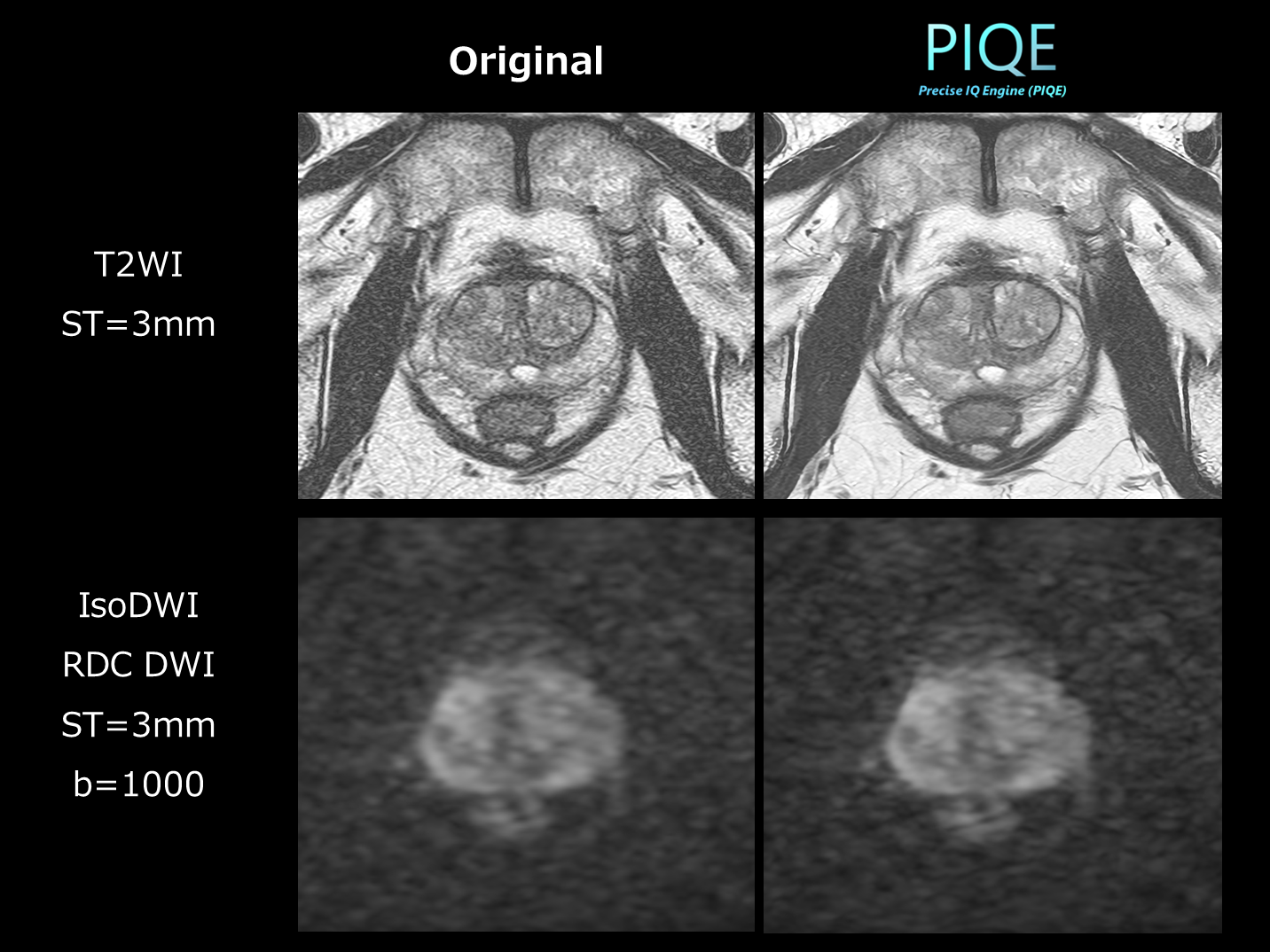

DLRの恩恵を最も強く実感しているのが、 前立腺領域の検査です(図.4)。従来の1.5T装置では、PI-RADSに準拠したスライス厚3mmでの撮像を行う場合にはハードルが高い印象でしたが、装置更新後はPIQEの活用によりPI-RADSに準拠した条件下でも、十分な画質が得られるようになりました。特に印象的だったのは、もともと3T装置で使用していた高分解能の撮像条件を、1.5T装置で撮像した際の画質です。撮像条件は3Tとほぼ同等であるにもかかわらず、PIQEを適用することで「これなら十分に評価可能」と思えるレベルにまで画質が向上していた点は非常に驚かされました。

当院では、ペースメーカーなどのデバイスを装着されている患者様や、3T装置の検査枠が埋まっている場合などに、1.5T装置で前立腺撮像を行う機会も少なくありません。しかし、PIQEにより3T装置と同程度の条件で撮像しても、同等に診断可能な画像が得られていることは、臨床的にも非常に有用です。

DLRに基づく高画質化によって、日常読影時のストレスが軽減されている点は、AiCEやPIQEによる大きなメリットのひとつだと感じています。特にノイズの多い画像では、解剖学的構造が不明瞭になりやすく、病変の部位の判断に時間を要することや、誤認のリスクが生じることもありますが、DLRの効果により画像が明瞭化されることで、こうした事例が軽減されていると感じます。また、本来は描出されていた構造や病変が、ノイズの影響で見落されるリスクが減ることは非常に重要です。読影医が直感的に構造や病変を把握しやすくなり、結果的に診断の精度や効率の向上にもつながっていると考えています。病変や解剖構造の位置関係を素早く把握する能力には個人差がありますが、DLRによる高画質化は読影経験の豊富な医師だけでなく、経験の浅い読影医にとっても大きな支援となり得ると思います。

装置導入後の運用においては、装置の性能だけでなく、万が一のトラブルへの対応や継続的な技術支援の重要性を強く感じています。装置導入は単なる「購入」ではなく、「長期的なパートナーシップ」の始まりであると考えています。そのような意味で、キヤノンメディカルシステムズ社は、国産メーカーであることや丁寧に対応いただけるサポート体制が整備されているなど、信頼して使用できるというのは大きなメリットであり、結果として日々の診療の質や安定性につながっていると実感しています。これはMRIのみならず、CTなど他の装置においても共通して感じています。

そのような関係を継続していく中で、特に今後期待しているのは、DWIのさらなる高精細化です。より高い空間分解能でDWIが撮像可能になれば、微細な病変における拡散制限の識別がより正確に行えるようになり、臨床診断の幅が一層広がるのではないかと考えています。従来、上腹部領域では撮像条件やアーチファクトの影響により、DWIの画質には一定の制約がありましたが、今後この領域でより鮮明なDWIが取得できるようになれば、臨床的有用性は非常に大きいと感じています。微細な病変の描出能力が向上することで、新たな診断の可能性が広がり、より精度の高い医療の提供につながることを期待しています。

| 一般的名称 | 超電導磁石式全身用MR装置 |

|---|---|

| 販売名 | MR装置 Vantage Orian MRT-1550 |

| 認証番号 | 230ADBZX00021000 |